PG电子(Pocket Games Soft )全球首屈一指的电子游戏供货商[永久网址:363050.com],首位跨足线下线上电子游戏开发。PG电子,pg娱乐,PG电子试玩平台,PG电子技巧,PG电子下载,欢迎注册体验!瑞典,作为1949年中华人民共和国成立后首个建交的西方国家,也是最早归还中国文物的国家。

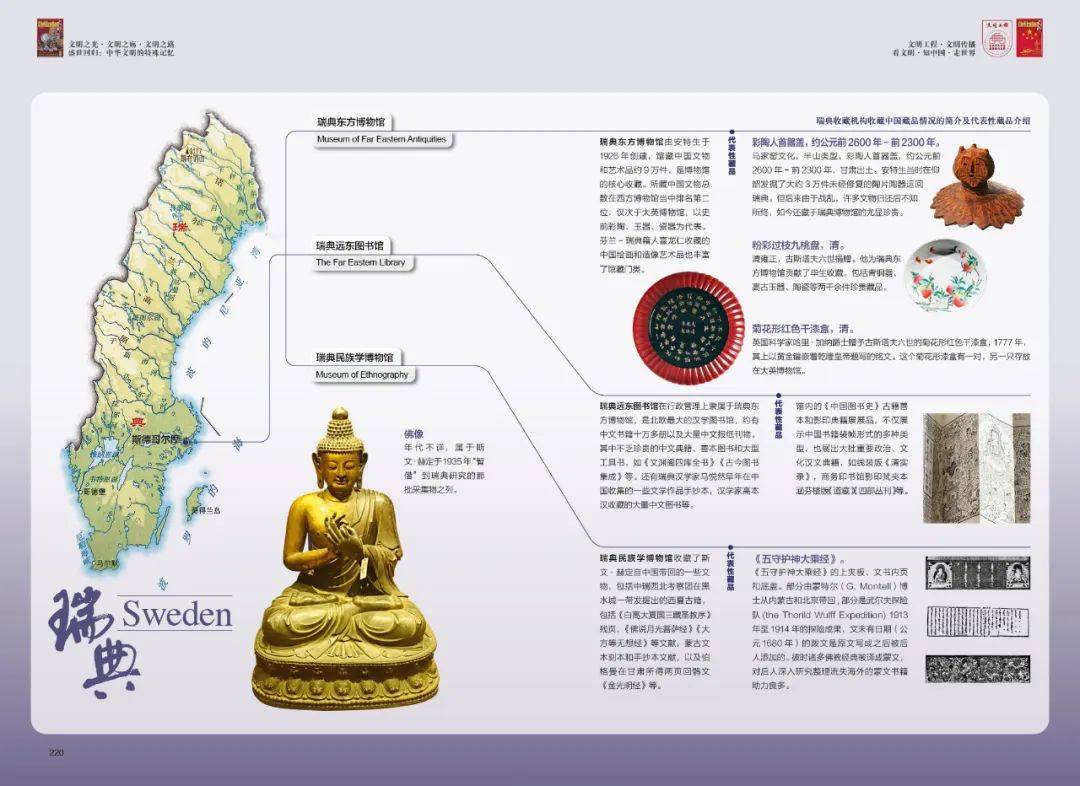

赫赫有名的瑞典东方博物馆(又称远东博物馆或东亚博物馆),馆藏约10万件文物,中国文物就占了90%,藏品所属年代囊括了新石器时代至晚清,丰富程度在西方博物馆中仅次于大英博物馆,数量之多甚至远超我国大部分博物馆,一度成为北欧乃至欧洲汉学研究不可或缺的中心。另一个藏有大量中国文物的博物馆——瑞典国家艺术博物馆,其中也有个专门收藏中国文物的“远东古器物博物馆”。

此外,行政管理上也属于瑞典东方博物馆的东亚图书馆是于1985年由瑞典皇家图书馆、远东文物博物馆和图书馆收藏中文书刊部合并到一起而形成的,是北欧最大的汉学图书馆。我们不禁疑惑,如此之多的中国珍品是如何抵达这个遥远的北欧国家的呢?

时间回到1732年,瑞典第一艘商船“腓特烈国王号”几经周折,抵达中国重要的外贸港口广州,作为亚洲市场上的新面孔展开了直接对华贸易之旅。这是一趟成功的首航,货物经转手售出后赚得盆满钵满,点燃了瑞典人的贸易热情和再次东去的信心。此后80余年,从哥德堡出发至中国的商船岁岁不绝,瑞典成为乾隆年间人们口中的“瑞国”,大量白银输入中国,同时促进了中国南部沿海地区制瓷业、纺织业、茶叶种植业的兴盛。

而中国商品所蕴含的优雅东方韵味在瑞典风潮不减,激起很多瑞典人对遥远东方乐土的盎然兴味与无边想象,不少瑞典科学家、学者亦随船而来,他们中不少人为中华文化的博大精深与丰富多姿而倾倒,瑞典国王古斯塔夫六世·阿道夫便是其中一位,他对中国艺术的浓厚兴趣终其一生。

早在王储时期,古斯塔夫六世就对考古饶有兴趣,在瑞典乌普萨拉大学师从著名考古学家奥斯卡·阿姆格林。23岁那年,来自祖父的新婚礼物——一对18世纪粉彩装饰的中国瓷器令他爱不释手;次年祖父赠予的圣诞礼物又是一个精美的中国瓷壶,使他对东亚尤其是中国艺术研究的热情被点燃,开始在各地(多是伦敦和柏林)搜集购买中国艺术品。在斯德哥尔摩的一处古董交易市场,一个乾隆时期的八角粉彩瓷盘成为他亲手搜罗到的第一个藏品,令他视如至宝。

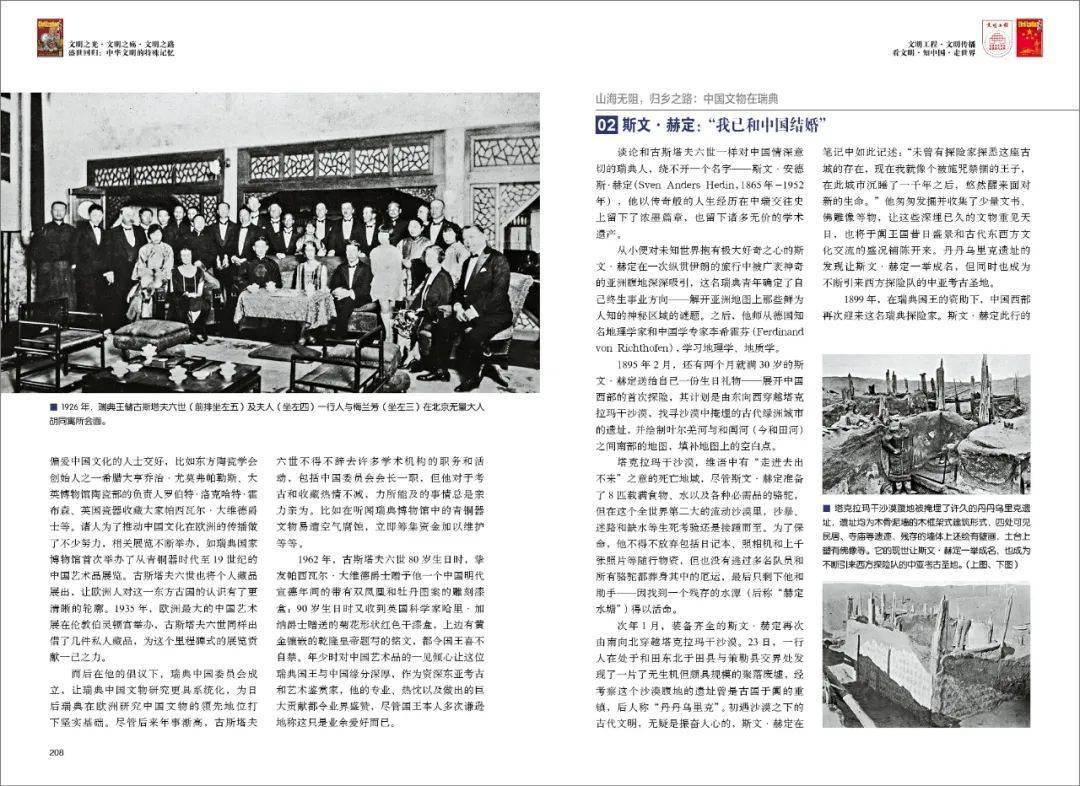

1926至1927年,王储携王妃展开环球之旅,经美国一路抵达日本、朝鲜,最后来到了他心心念念的中国。除了游览天坛等名胜古迹,王储还有幸参观了刚成立一年有余的故宫博物院。他得到允许打开一个密封已久的珍宝箱,箱中多件宋代至清代的艺术珍品令他痴迷不已,连声赞叹,还不时用笔记录其中细节。之后,王储与仰慕已久的京剧名家梅兰芳见面,梅兰芳赠予他的一枚兽首田黄印章令他珍视无比。此外还从瑞典在华工程师奥瓦尔·卡尔贝克那得到了多件青铜器,成为后来瑞典东方博物馆的馆藏青铜器系列珍品。

1930年代,古斯塔夫六世的中国艺术藏品已有1000余件,据说他最喜爱的中国藏品是一个宋代无名女性的头像雕塑,是通过一名驻上海的古董商彼得·约翰·巴尔买到的。

因为常去伦敦,古斯塔夫六世和当地同样偏爱中国文化的人士交好,比如东方陶瓷学会创始人之一希腊大亨乔治·尤莫弗帕勒斯、大英博物馆陶瓷部的负责人罗伯特·洛克哈特·霍布森、英国瓷器收藏大家帕西瓦尔·大维德爵士等。

诸人为了推动中国文化在欧洲的传播做了不少努力,如瑞典国家博物馆首次举办了从青铜器时代至19世纪的中国艺术品展览。古斯塔夫六世也将个人藏品展出,让欧洲人对这一东方古国的认识有了更清晰的轮廓。1935年,欧洲最大的中国艺术展在伦敦伯灵顿宫举办,古斯塔夫六世同样出借了几件私人藏品,为这个里程碑式的展览贡献一己之力。而后在他的倡议下,瑞典中国委员会成立,让瑞典中国文物研究更具系统化,为日后瑞典在欧洲研究中国文物的领先地位打下坚实基础。

谈论和古斯塔夫六世一样对中国情深意切的瑞典人,绕不开一个名字——斯文·安德斯·赫定。1896年1月,装备齐全的斯文·赫定由南向北穿越塔克拉玛干沙漠。23日,一行人在处于和田东北于田县与策勒县交界处发现了一片了无生机但颇具规模的聚落废墟,经考察这个沙漠腹地的遗址曾是古国于阗的重镇,后人称“丹丹乌里克”。

初遇沙漠之下的古代文明,无疑是振奋人心的,斯文·赫定匆匆发掘并收集了少量文书、佛雕像等物,让这些深埋已久的文物重见天日,也将于阗王国昔日盛景和古代东西方文化交流的盛况铺陈开来。丹丹乌里克遗址的发现让斯文·赫定一举成名,但同时也成为不断引来西方探险队的中亚考古圣地。

1900年3月,在寻找罗布泊古湖盆途中,斯文·赫定的向导奥尔得克去找寻丢失的铁锹时无意间发现了一些残存房屋和泥质佛像,奥尔得克带回这个消息后,斯文·赫定嗅到了某种文明的信号。他返回后在那又找到了几件有精美花饰的木雕,但由于饮水不足,他决定返回补给再来。

1901年2月,再次返回的斯文·赫定证实了自己的猜测,经过七天挖掘,一座沿河而建的古城遗址渐露真容,大量古钱、丝织品残片、首饰、简纸文书以及一尊高1.15米的佛像令人瞠目。斯文·赫定足足用了8匹骆驼载运这些文物,并派人取道印度送回瑞典。

这些文物中有最早到公元252年的文书记录,有晋朝官吏和驻军的公私记录和往来书简,还有晋代《战国策》手抄本,价值极高。而经德国汉学家卡尔·希姆莱考释简牍上反复出现“Kroraina”这一佉卢文后,确定这是被掩埋了1500多年之久的汉朝通往西域的门户——楼兰古城。此外,古城附近一条干涸河床的发现也让斯文·赫定无意间证实了塔里木河曾流经此地,附近大片的古老洼地便是汉唐时期的古罗布泊。

楼兰古城的现世震惊世界,也让斯文·赫定在世界探险界声名鹊起,“瑞典最后一位无冕贵族”的封号让他成为与诺贝尔齐名之人。但同时,掀起的一场世界范围内的“楼兰热”也引来美国的亨廷顿、英国的斯坦因等人络绎而至,取走数量庞大的文物。

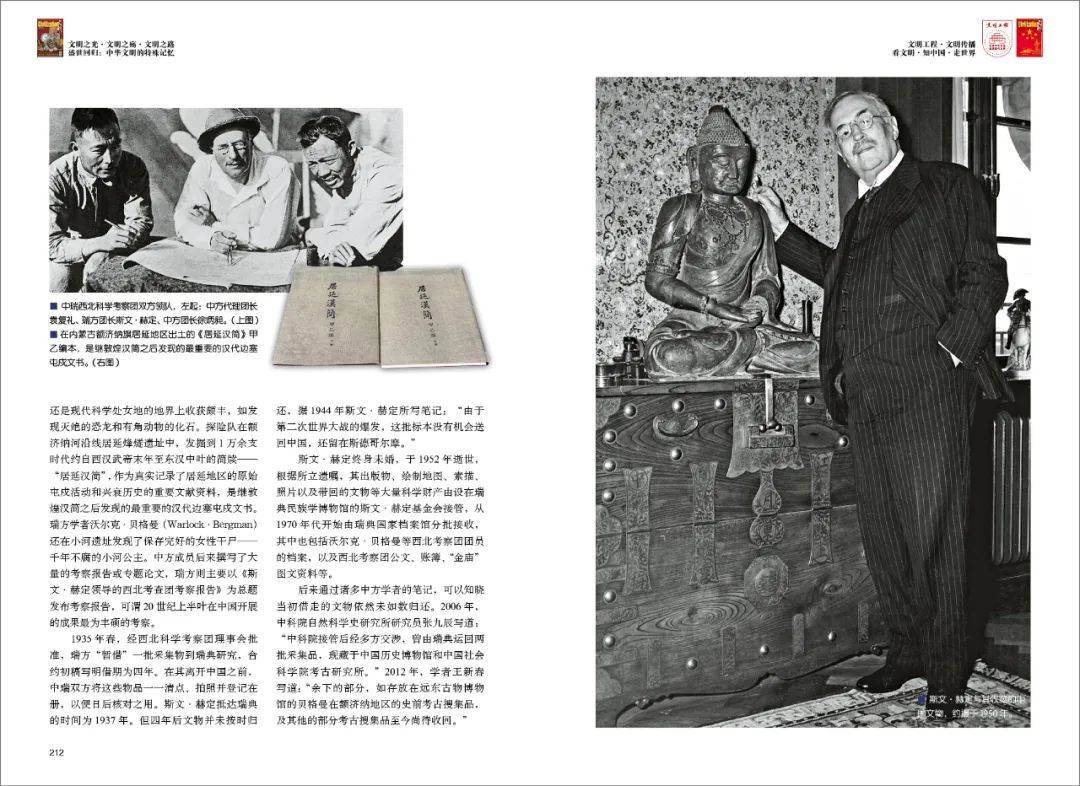

1926年,斯文·赫定与德国政府秘密协定,由德国交通部出资,率队考察中国西北地区,他还联络了当时也活跃在中国的瑞典考古学家安特生,请他说服北洋政府批准此次考察。如此,以斯文·赫定为代表的瑞典方和以北大哲学教授徐炳昶为团长的中方组成了西北科学考察团,双方调查、研究工作大体分而行之。

在接下来的6年时间里,辗转于中国西北部460万平方公里的土地上,在这片很大程度上还是现代科学处女地的地界上收获颇丰,如发现灭绝的恐龙和有角动物的化石。探险队在额济纳河沿线居延烽燧遗址中,发掘到1万余支时代约自西汉武帝末年至东汉中叶的简牍——“居延汉简”,作为真实记录了居延地区的原始屯戍活动和兴衰历史的重要文献资料,是继敦煌汉简之后发现的最重要的汉代边塞屯戍文书。

瑞方学者沃尔克·贝格曼还在小河遗址发现了保存完好的女性干尸——千年不腐的小河公主。中方成员后来撰写了大量的考察报告或专题论文,瑞方则主要以《斯文·赫定领导的西北考查团考察报告》为总题发布考察报告,可谓20世纪上半叶在中国开展的成果最为丰硕的考察。

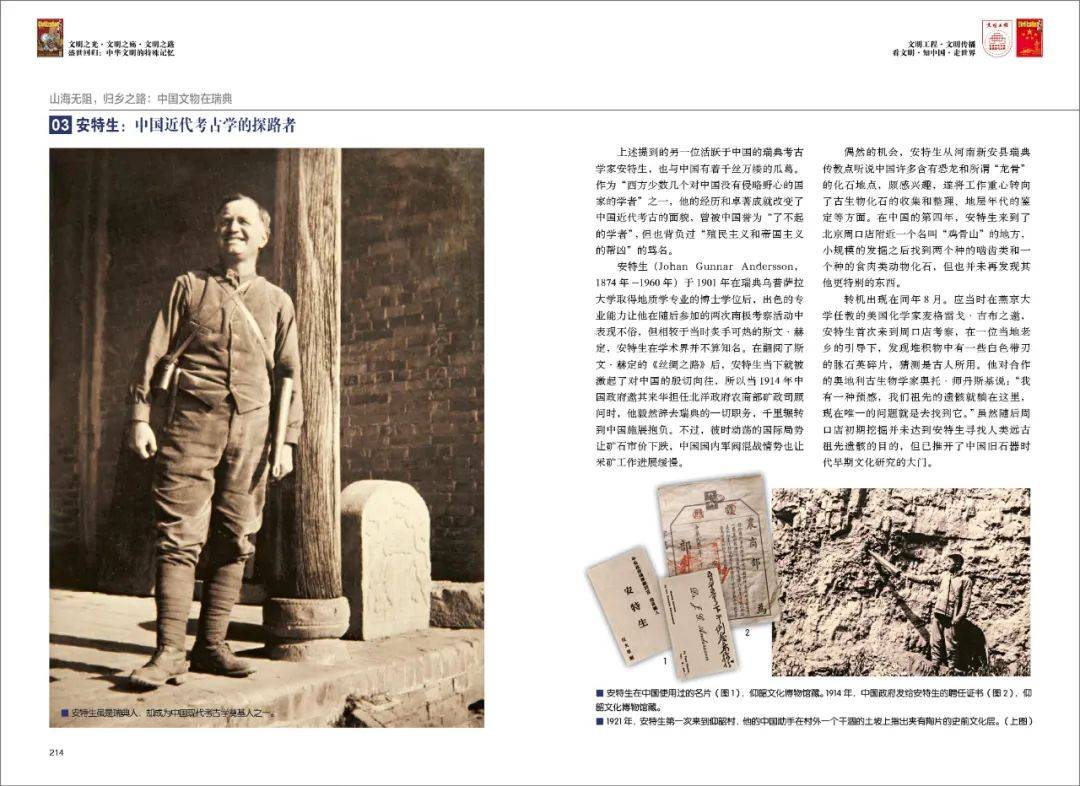

安特生于1901年在瑞典乌普萨拉大学取得地质学专业的博士学位后,出色的专业能力让他在随后参加的两次南极考察活动中表现不俗,但相较于当时炙手可热的斯文·赫定,安特生在学术界并不算知名。在翻阅了斯文·赫定的《丝绸之路》后,安特生当下就被激起了对中国的殷切向往,所以当1914年中国政府邀其来华担任北洋政府农商部矿政司顾问时,他毅然辞去瑞典的一切职务,千里辗转到中国施展抱负。

在中国的第四年,应当时在燕京大学任教的美国化学家麦格雷戈·吉布之邀,安特生首次来到周口店考察,在一位当地老乡的引导下,发现堆积物中有一些白色带刃的脉石英碎片,猜测是古人所用。虽然随后周口店初期挖掘并未达到安特生寻找人类远古祖先遗骸的目的,但已推开了中国旧石器时代早期文化研究的大门。

1926年夏,整理周口店化石标本的奥托·师丹斯基确定其中有一枚人类牙齿,当安特生在10月22日瑞典王储访华的欢迎大会上公布这一发现后,震惊四座,因为当时在亚洲大陆上未曾有古人类化石发现的记载,这一发现拉开了周口店“北京人”遗址发掘的历史大幕。

“仰韶文化之父”是安特生另一个为人熟知的标签。早在1920年,他的助手刘长山在河南仰韶村带回的石斧等石器引起了他的注意,推测此地为一处相当大的新石器时代遗址。1921年安特生和奥托·师丹斯基以及中国地质学家袁复礼亲赴仰韶村调查,发现了更多夹杂着灰烬和遗物的地层,共发掘17个遗址点、10座墓葬,发现遗址面积约24万平方米,大量精制的彩陶片、骨漆令人惊叹,一块陶片上发现的植物种子印痕(后经鉴定这是一种水稻壳)更是振奋人心——佐证了此地确有史前史的存在。

仰韶文化的现世,打破了此前西方考古学界所持“中国文化西来说”,认为中国无石器时代的旧识,且与当时世界范围内同一时期发现的文化遗址相比,仰韶文化在遗址规模、文化层堆积厚度和分布范围上都首屈一指。当时安特生的中国助手、后有“中国考古学之父”之誉的李济称之为“划时代的科学成果”以及“标志着田野考古在欧亚大陆上最古老的国家之一中国开始了”。

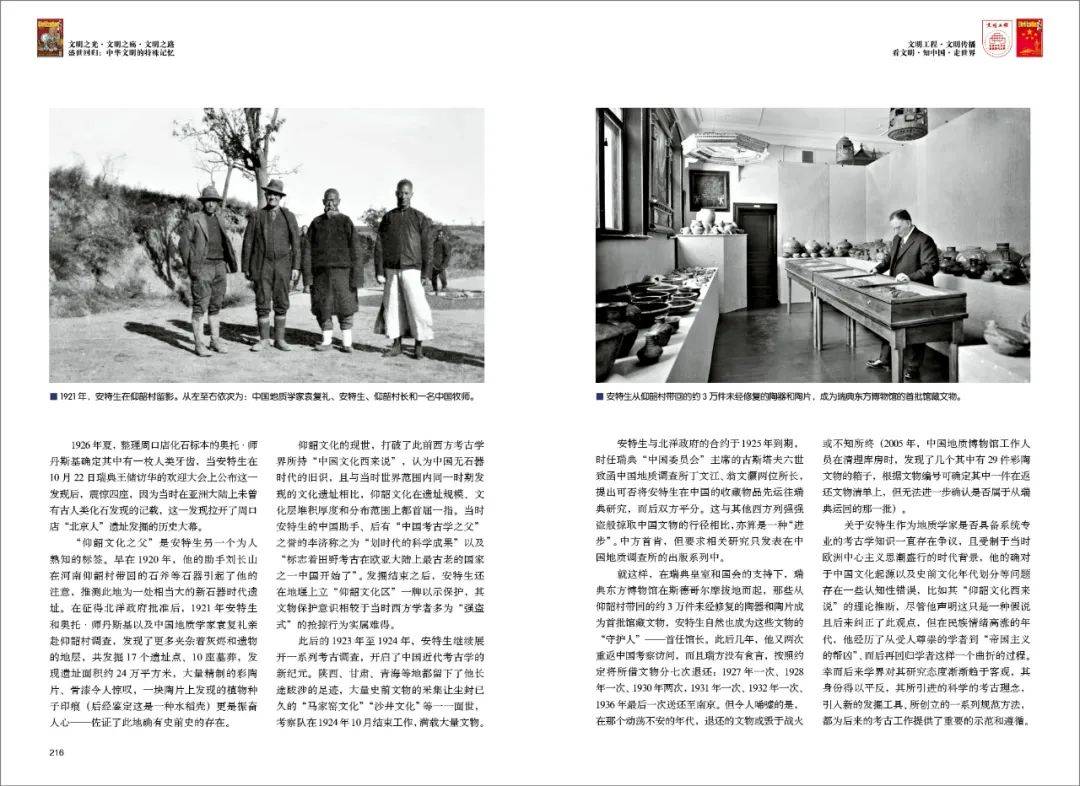

此后的1923年至1924年,安特生继续展开一系列考古调查,开启了中国近古学的新纪元。陕西、甘肃、青海等地都留下了他长途跋涉的足迹,大量史前文物的采集让尘封已久的“马家窑文化”“沙井文化”等一一面世,考察队在1924年10月结束工作,满载大量文物。

安特生与北洋政府的合约于1925年到期,时任瑞典“中国委员会”主席的古斯塔夫六世致函中国地质调查所丁文江、翁文灏两位所长,提出可否将安特生在中国的收藏物品先运往瑞典研究,而后双方平分。这与其他西方列强强盗般掠取中国文物的行径相比,亦算是一种“进步”。中方首肯,但要求相关研究只发表在中国地质调查所的出版系列中。

就这样,在瑞典皇室和国会的支持下,瑞典东方博物馆在斯德哥尔摩拔地而起,那些从仰韶村带回的约3万件未经修复的陶器和陶片成为首批馆藏文物,安特生自然也成为这些文物的“守护人”——首任馆长。此后几年,他又两次重返中国考察访问,而且瑞方没有食言,按照约定将所借文物分七次退还:1927年一次、1928年一次、1930年两次,1931年一次、1932年一次、1936年最后一次送还至南京。但令人唏嘘的是,在那个动荡不安的年代,退还的文物或毁于战火或不知所终。

纵观过往,这些瑞典探险家、考察家的不懈探寻让大量古时珍宝从消失的群落、城市里重见天日,也让“丝绸之路”的概念广泛传播,尽管斯文·赫定的探险也曾被认为为西方文化强盗掠夺中国文物打开了大门,但他在回忆录中也曾强调绝不与任何国家的古董商人进行交易,对于掠夺敦煌千佛洞文物等行径也表现出强烈反对和愤慨。

如今中瑞两国一直保持着友好合作的关系,一段段交流史上的传奇历险还在反复讲述,一件件历经岁月涤荡的器物依然光芒不减。1950年,瑞典王子访华时归还中方一批文物,后藏于中国历史博物馆,即现在的中国国家博物馆前身。

2001年11月,“仰韶文化发现80周年纪念会”在河南渑池召开,在缅怀安特生的同时再次领略对于重建古史、探寻中华文明的源头意义重大的仰韶文化魅力。

2004年9月,秉承国际公约和《国际博物馆协会职业道德准则》的精神,经瑞典政府同意,瑞典东方博物馆将一件1995年通过非法途径流入瑞典的汉代彩绘陶马交还中国政府。

2005年是中国和瑞典建交55周年,该年9月26日,“瑞典藏中国陶瓷展”亮相故宫,这是一批从260年前瑞典沉没商船“哥德堡号”里打捞出的中国瓷器的首次亮相。展毕,瑞典将“粉彩孔雀牡丹纹汤盆”“黑彩描金花卉大碗”等18件清代瓷器归还中国。

2013年5月25日,“国王的礼物——古斯塔夫六世·阿道夫给瑞典人民的礼物”展在瑞典东亚博物馆开幕,那些令国王倾心一世的中国艺术品也将北欧民众一一征服。

此外,“中国之前的中国”“中央之国”和“中国图书史”是瑞典东方博物馆的三个常设展,安特生带回的以仰韶遗址和马家窑遗址为代表的中国新石器时代的彩陶、玉器等物,商周至晚清、民国时代的器物,以及数量颇丰的中文古籍等海外遗珍,今日依然光彩夺目。